'돈'은 여러가지로 정의되지만

가장 단순화하면

중앙은행이 찍어내는 '종이'지요

이 돈은 사람의 피와 같아서

잘 돌아야만

우리 경제가 건강해 질 수 있는데요

이 돈은

중앙은행 -> 시중은행, 정부 -> 기업, 가계로

흘러갔다가 다시 역순을 돌아옵니다.

구체적으로 살펴보면 다음과 같습니다.

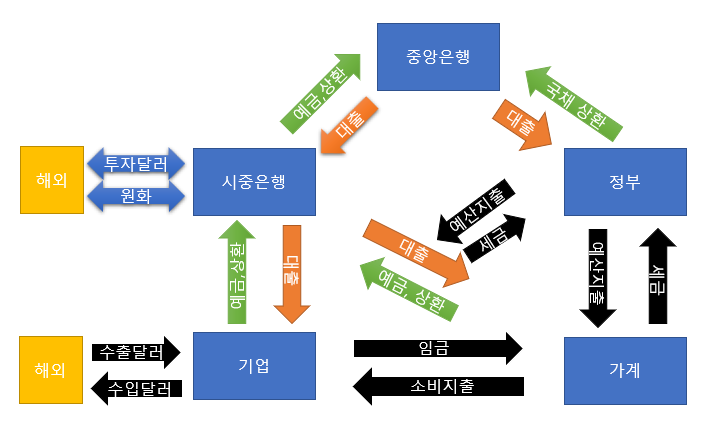

| 돈의 흐름 |

돈의 흐름을 단순화 해보면

그림과 같습니다.

그림 주황색과 같이

돈은 한국은행이 발행하여

시중은행과 정부에 대출해 줍니다.

시중은행은 자금이 필요한

가계와 기업에 대출해주고

정부는 공공의 발전을 위해

가계와 기업에게 지출하지요

반대로 가계와 기업은

세금, 예금, 원금 및 이자상환 형태로

다시 시중은행과 정부로

시중은행과 정부는

다시 중앙은행(우리나라는 한국은행)에

대출금을 상환하여

돈은 태어난 곳으로 돌아갑니다.

한편, 해외와 무역을 하는 경우와

해외투자자의 국내 투자를 허용하는 경우

외국인투자가나 국민들은

마치 물건을 우리 돈으로 사고 팔수 있는 것처럼

외환(달러)를 우리 돈으로 사고 팝니다.

이러한 무역과 투자로 인해

우리 돈이 많아지기도 하고

(예: 미국투자자가 원화를 팔아 달러를 사고

미국으로 가는 경우, 우리나라가 안 좋을때)

우리 돈이 적어지기도 합니다.

(예: 반대로 미국투자가가 달러를 팔아

원화를 사서 우리나라 주식, 채권, 부동산 등을

사는 경우, 우리나라가 좋을 때)

이러한 선순환이 잘 된다면

경제는 성장하게 되는데요

만일 가계 또는 기업이 부실해져

대출상환이나 세금납부를 못하게 되면

또는 정부가 부채가 많아 부실해져

이자상환 등으로

정부지출을 못하게 되면

돈의 선순환의 흐름이 끊기게 되어

경제가 좋지 않게 되고

외국인 자금이 빠져나가(자본유출)는

등의 이유로

하이퍼 인플레이션이 발생할 수 있습니다.

| 독일 1918~1924년 하이퍼 인플레이션 |

독일은 제1차 세계대전을 치루기 위한

자금을 마련하기 위해

중앙은행이 돈(마르크)을 많이 찍어

정부에게 대출했습니다.

(정부가 발행하는 국채를 매입한 것이지요)

마르크화를 많이 찍다보니

마르크화 가치가 떨어지자

독일정부는 외국 채권자에게

마르크가 아닌 외국통화로

돈을 빌리게 됩니다.

1918년 11월 독일 항복으로

베르사유 조약이 체결되고

독일은 막대한 배상금을 연합국에

물어주기로 합니다.

전쟁 배상금을 내고

외국채권자에게 채무상환을 위해서는

세금을 올려야 했는데요

이를 우려한 독일 국민들은

마르크화를 팔고

외국통화(예:달러)를 사서

자금을 해외로 이탈하게 합니다.

이로 인해 마르크화 가치가 떨어지자

외국인들도 마르크화를 팔고

자국통화를 사서 이탈하기 시작합니다.

마르크화 가치 하락으로

물가가 오르자

독일국민들은 식료품 등을 싹쓸이해

가게가 텅 비기 시작했습니다.

임금을 받아 현금이 생기면

예금을 하는 것이 아니라

금, 달러 등 실물자산을 매입하기 시작했습니다.

예금감소로 시중은행에

마르크화가 모자라게 되자

중앙은행은 돈을 더 찍게 됩니다.

그럴수록 마르크화 가치가 더욱 하락하고

물가가 오르는 악순환이

반복되었지요

마르크화가 제 기능을 할 수 없게 되자

중앙은행과 정부는

일부 고액 예금자에게

자체적으로 돈을 찍어내는 행위(놋겔트 : 긴급통화)를

허용했습니다.

또한 사람들은 물건값을

마르크화가 아닌 달러로 표시하게 됩니다.

외국인투자자들은 투자를 꺼리게 되어

돌아오지 않게 됩니다.

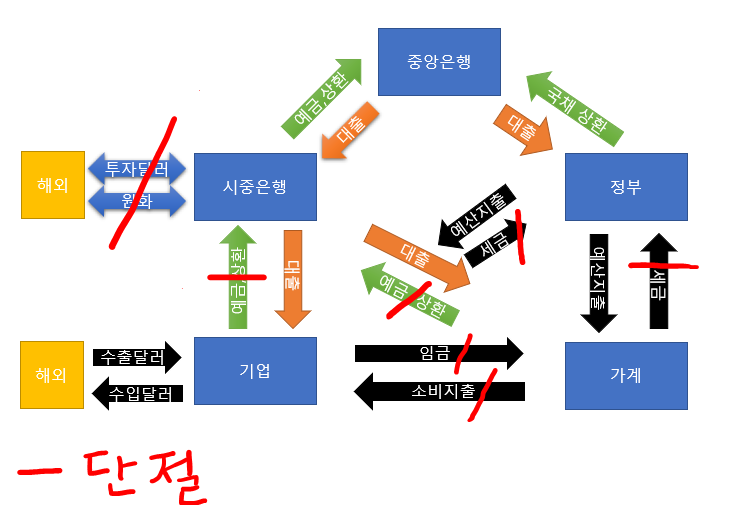

아래와 같은 단절 상황이 오게 된 것이지요

정부는 외국통화를 매입하는 것을

규제하게 되었고

주식시장은 하이퍼인플레이션으로 상승했으나

기업 생산성이 타격을 받으며

수익률이 감소했습니다.

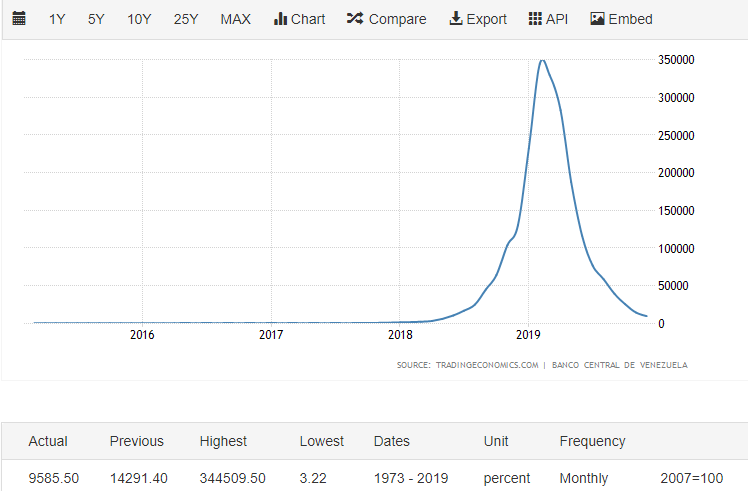

결국 1923년 11월 360억%의

물가상승이 이루어집니다.

사람들은 굶주리고 자살이 급증하게 됩니다.

이런 상황에 이르자

결국, 연합국은 배상금을 줄여주게 되고

독일정부는 화폐개혁을 하게 됩니다.

금, 토지로 보장하는

새 화폐인 '렌텐마르크'를 발행합니다.

중앙은행이 정부에서 독립하여

새화폐 찍어내기를 제한하고

정부는 공무원을 해고하여 지출을 줄였으며

시중은행도 민간대출을 줄입니다.

새화폐에 대한 신뢰가 생기자

외국에서 외화대출도 해 주고

독일국민들도 갖고 있던 외환을

은행에 맡기면서

외환보유고가 쌓이게 됩니다.

1924년에 이르러

위기는 거의 끝이 나게 됩니다.

| 최근 사례 및 시사점 |

최근 유가하락으로

하이퍼 인플레이션(물가상승률 최고 34만%)을

겪고 있는 베네쥬엘라가

유사한 상황으로 보입니다.

우리나라 원-달러 환율도

1997년 IMF, 2008년 글로벌 금융위기때

1,500원~1,700원에 육박한 적이 있었는데요

그 당시 기업도산, 실업, 자살 등

어려움을 많이 겪었습니다.

화폐가치 하락 및 자본이탈이

얼마나 무서운지

새삼 느끼게 됩니다.

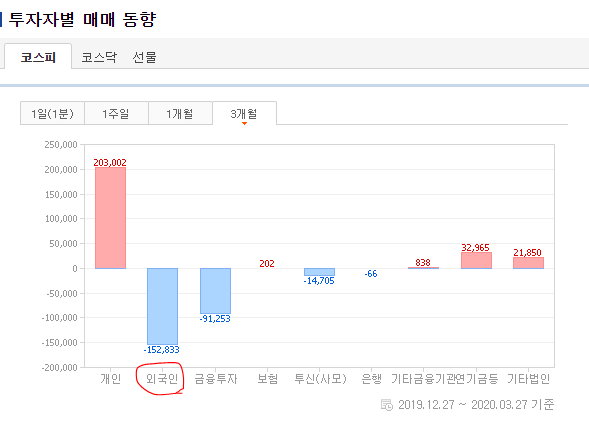

코로나19로

가계와 기업이 어려움을 겪고

환율이 1,300원 가까이 올라갔다가

다시 안정을 찾고 있습니다.

전세계가 슬기롭게 위기를 극복해

우리나라 가계, 기업의

자금 흐름이 원활해지고

외국인도 우리 금융시장에

돌아왔으면 좋겠습니다.

'증권 투자 > 경제 배우기' 카테고리의 다른 글

| '라가르드' vs '드라기' 누가 ECB 총재지? (0) | 2020.05.07 |

|---|---|

| 왜 돈을 푸는데 물가가 안 오를까? (0) | 2020.05.05 |

| '크롬','SK브로드밴드' 인터넷 이벤트 사기 조심 (0) | 2020.03.15 |

| 미국 기준금리 변동의 영향과 FOMC 회의 일정 (0) | 2020.03.07 |

| 앞으로 경기가 좋아질까? 나빠질까? (0) | 2020.02.27 |